Títulos disponibles en la Sala General y en la Sala de Literatura

El horizonte ciego: la literatura como punto focal sobre lo no-visible

Por Ricardo D. Aguirre Garza

El miedo súbito le hizo bajar los ojos.

La ciudad aún estaba ahí.

José Saramago

Es indiscutible la importancia de la vista para la literatura, aunque en un principio predominaba la tradición oral como aquella herramienta para comunicar historias, posteriormente la escritura y, su contra parte, la lectura, se erigieron como la dupla por excelencia para la transmisión de saberes.

Sin embargo, la Historia muestra cómo el ser humano es un ser social, cuyos acontecimientos están desarrollados en el plano de lo concreto (aunque su interpretación trasciende al sujeto) y por eso se busca estudiarlos desde dicha latitud; aquí es donde se presenta una primera relación importante: el pasado es conocido a través de la escritura sin dejar de lado la tradición oral; no obstante, este intercambio entre lo real y la lectura/escritura está mediado por un puente subjetivo como lo es el Yo.

La intención no es rondar sobre la subjetividad, ni su postura como creador ficcional, lo que aquí se plantea es mostrar cómo ese ir de lo real a la lectura/escritura no es un camino de un solo sentido, sino un pasaje donde el intermediario puede utilizar el flujo a su preferencia y comprender su contexto desde otras perspectivas.

Hermenéutica de la realidad

Aunque el título ya muestra el fallo de la redundancia es necesario remarcarlo, pues la visión contemporánea de esta filosofía está enfocada en el Daisen de Heidegger o, como él mismo lo explica “el sentido de una analítica de la existencialidad de la existencia”. (Heidegger, p. 47) No obstante, la pequeñísima modificación estará relacionada a la exégesis literaria, por supuesto, la cual funge como capacitación para una lectura del contexto como obra literaria; por lo mismo que preferiría denotar a este encabezado como aliteración o eco.

No deseo retomar el andar histórico de la Hermenéutica, ni sus aproximaciones filosóficas, sino prefiero inclinarme por esa visión primaria fuertemente desarrollada en el medievo: la interpretación de los textos sagrados, pero, esta sacralidad será torcida en pos de algo más terrenal: nuestro contexto. Con esto quisiera dejar en claro que las herramientas desarrolladas por San Agustín, Dante y Boccaccio serán las mismas, o de forma muy similar, para interpretar lo que observamos.

A manera de resumen, hemos de recordar que los sentidos de interpretación literaria son cuatros: a) Literal; b) Alegórico; c) Moral; y d) Anagógico, sin embargo, no todas las obras llegan a los cuatro niveles. No por eso serán menos obras literarias, lo que de verdad atañe al receptor es observar aquellos indicios de la lectura que apuntan hacia afuera, es decir, hacia otros lugares que no son necesariamente el mismo documento sino que pueden ser acontecimientos, teorías, imágenes, signos, etc. Aquí la ética del buen receptor es imperante, pues éste deberá ser lo suficientemente honesto para encontrar el trayecto de esa pista sin someterlo a sus prejuicios o ideas.

Este trabajo de exégesis literaria/exégesis de lo real puede ser descrito como ese tránsito a la inversa del flujo de lo real a la lectura/escritura, ya que las aportaciones didácticas provienen de un fenómeno literario y de su exhaustivo estudio. De esta manera la literatura se convierte en un entrenamiento de perspicacia a la hora de levantar la mirada del libro y percibir el entorno.

Los párpados en ruinas

Quise aclarar cómo lo escrito y su entendimiento puede ser una herramienta para aplicar allá afuera, en el mundo concreto. Pero, ya es tiempo de entrar a lo que de verdad nos atañe: la ceguera. ¿De qué nos servirán las herramientas de dicha filosofía si tenemos la vista nublada?

Para aclarar el fenómeno de la ceguera quisiera recordar a algunos filósofos como Lacan en su teoría del niño y el espejo, Derrida sobre el extranjero y la hospitalidad y Lévinas frente al rostro, estos en relación a sus estudios de la otredad (me atrevería a comentar que pareciera una tradición francesa por la mayoría), pues esa contraparte del Yo puede estar mediada por otros componentes: Vos-Otros y No-Otro.

Es necesario tomar una breve explicación de Joao Cezar sobre las bases del deseo mimético girardiano: “el yo desea a partir de otro, tomando como modelo para determinar su propio objeto de deseo” (p. 48). Debe prestar atención en la importancia que cae sobre ese Otro, pues este nos preconfigura, nos construye, a su imagen y semejanza. O “que el otro, en la rectitud de su rostro, no es un personaje en un contexto”. (p. 37) Entiéndase a Lévinas como una completitud que, a partir de esa totalidad, nos preocupa, en cuanto a la relación refiere.

Ahora, la importancia de esos Otros es fundamental para el desarrollo del sujeto. Aunque ese individuo lejano es aquel que funge como mediador de nuestra identidad, también creo que existe un punto medio: Vos-Otro(s). Apelo a la castellanización del ustedes por la posible división que se puede realizar con la palabra: el Vos como el tú, un señalamiento de segunda persona donde, por el simple hecho de la enunciación, es posible que exista una relación “cercana”; y el Otro(s) partiendo de esa visión como la contraparte del Yo.

Ese acercamiento, o atracción, de la otredad hacia el sujeto de enunciación puede formular distintas reacciones, pues ya se presenta una relación por familiaridad, identificación, nacionalidad, etc. Hay algún tipo de reconocimiento que se comparte y puede forjar algunos lazos, como los describe Axel Honneth (1997) a propósito de la integridad personal:

“La conexión que existe entre experiencia de reconocimiento y comportamiento hacia sí mismo resulta de la estructura intersubjetiva de la identidad personal: los individuos se constituyen como personas solamente porque, a partir de la perspectiva aquiescente o alentadora de los otros, aprender a referirse a sí mismos como seres a los que se atribuyen cualidades o capacidades positivas.” (p. 209)

Esta formación del sujeto a partir de ese Vos-Otro(s) está mediada por un contexto inmediato para ambas partes donde, posiblemente, la construcción subjetiva estará enmarcada en el mismo entorno, generando así similitudes tan concretas que parecieran rasgos característicos de dicho “tipo de persona”. Un ejemplo muy claro es dentro de las redes sociales donde los usuarios, con identificaciones similares en cuanto a ideas y/o actitudes, se unen para comentar y retroalimentar su discurso; esas personas anónimas pasan a ser Vos-Otros(s) pues aunque siguen en la sombra de la otredad, ya existe una relación.

Por otro lado el caso del No-Otro pudiese sonar como un intento de complicar la teoría de la otredad que busca explicarlo para recortar la población de un concepto demasiado amplio que, a mi parecer, no es lo suficientemente grande para cubrir a lo que está más allá. Para esto es más que pertinente conocer las teorías de la interseccionalidad, la cual plantea observar los tipos de opresión que sufren algunas personas, ya sea explotación, marginación, desempoderamiento, imperialismo cultural y violencia. No es necesaria la erudición sobre dicha metodología crítica, sin embargo, la mera apertura es fundamental, pues el desarrollo de esta línea nos permite imaginar aquellas personas que, por nuestra ceguera, son no-visibles.

El No-Otro es aquel que escapa a nuestra imaginación, aquel que se encuentra “invisible” ante nuestro contexto o subyugado por el mismo, pero que ahí está, por eso sucede la negación, porque no es que no sea capaz de ser visible, sino que nosotros, los ciegos, negamos esa visibilización, y es nuestra labor reconocerlo. Si no lo situamos en el mapa es como consecuencia de los mecanismos de opresión, que son dueños de la cartografía y culpables de su desplazamiento. Entonces, se debería de tomar una postura ética frente a su rostro, pues “La responsabilidad es lo que, de manera exclusiva, me incumbe y que, humanamente, no puedo rechazar” (Lévinas, 1991, p. 43).

Dolor, angustia y empatía como receta contra la ceguera

No me atrevería a hablar de una suma entre lo visto en relación con la hermenéutica y la visión de los tipos de Otros, más bien preferiría que se vieran como elementos paralelos dentro de alguna obra literaria, por ejemplo, La perra de Pilar Quintana donde se vislumbra la alegoría de la selva y el entorno de Damaris, aunado, tal vez, a una metáfora de la apatía. Mientras que, por el otro lado, es posible que ese personaje se coloque dentro del No–Otro pues su existencia, entendida como mímesis, pasa completamente desapercibida por el lector que no mira en esa dirección.

Esta relación bilateral entre el Yo y los tipos de Otros es aquella que busco emparentar con el ir y venir de lo real y la lectura/escritura, pues, aunque esta segunda nos ayuda para formarnos educativamente, también roza las ideas de cómo el individuo es creado a partir de aquellos. El Yo en algún momento corta esa relación con los tipos de Otros, enfocándose solamente en su realidad; el Yo puede ser entendido desde el punto de lo real, mientras que los tipos de Otros se enlazan directamente con la lectura/escritura.

Ahora bien, cuando se “rompe” esa relación la única forma de re-crearla es a través de la literatura, porque dicho fenómeno es capaz de acercar al lector hasta estos otros individuos y presentárselos al ciego, como elementos de la realidad que este mismo busca no-visibilizar.

No obstante, en ambas duplas existe un elemento que es, o debe ser, fundamental: la apertura. Ahí donde el lector es capaz de sentir un nudo en la garganta por “El chico sucio”, de Mariana Enríquez, o los secuestrados que se ponen en subasta en “Pelea de gallos”, de María Fernanda Ampuero, ahí es donde está el movimiento correcto, donde ese espacio de lectura/escritura se comunica con el lector y es posible manifestar esa misma apertura.

Este proceso de interpretación y apertura funge como herramienta para el receptor, pues éste se vuelve un espectador emancipado el cual “Observa, selecciona, compara, interpreta. Liga lo que ve con muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares”. (Rancière, p. 6) Lo hace formar parte del fenómeno literario, al dar ese salto ya no solamente se enfoca en la forma del documento ni apela solamente al fondo. No. Ahora el lector emancipado es capaz de entrever la relación primaria entre fondo y forma: concreta ese puente de unión y se convierte en él mismo, pues él mismo concreta, traslada y observa los saberes que lo atraviesan.

Pero no solamente es convertirse en un erudito del texto, pues la Historia se desarrolla a partir de lo concreto, de lo real, y aunque el texto apunta a ese lugar para guiar en la búsqueda de su interpretación, esos caminos que salen del libro y se posan más allá de nuestros ojos se quedan ahí, recordado una y otra vez que debemos mirar hacia aquellos horizontes que no se encuentran en la cartografía de nuestra cultura, ni en las rutas de la ideología, sino en el mundo real, en el espacio donde habita ese No-Otro(s) que es casi un ser divino, pues al reparar en él, automáticamente está aquí: se vuelve parte de nosotros al re-configurarnos de una u otra forma.

La lectura como tratamiento

Aunque haya personas que piensan que la literatura ya está muerta y que el teatro o las exposiciones son los nuevos umbrales del arte, no podemos descartar a las letras como un posible tratamiento adyacente de aquellos dos. Claro, esas manifestaciones vivas (con toda la extensión de la palabra) replantean la postura del receptor frente a la obra, al punto de mostrarle que es parte de ese performance aun en su papel de espectador.

Nos obstante, en la literatura también es posible encontrar una máquina de guerra a las que se refería Didi-Huberman, “un dispositivo asociado al nomadismo, a la desterritorialización”. (p. 3) pues esa postura contra el aparato del Estado puede ser utilizada de forma ingeniosa, por ejemplo, al introducirse en el mercado porque este no es capaz de vislumbrar aquel fondo que el lector intuye, espacio que se esconde bajo los mantos hermenéuticos y que brotan ante los ojos del receptor que verdaderamente busca un puente de unión, así como una relación estrecha entre el Yo y los tipos de Otros.

Para finalizar me atrevería a decir que esa ceguera que padecemos, instaurada desde la ideología para perpetuar las distintas opresiones, escapa más allá de sus objetivos mercantilistas, pues, retomando las intuiciones de Girard, propicia un deseo mimético capaz de sufrir algún tipo de trauma por la violencia del deseo, al grado de olvidar a los demás. Esto funcionaría para canalizar la violencia generada por esos conflictos del deseo, en un solo individuo que será, de alguna u otra forma, sacrificado e inmediatamente sacralizado; aquí ya sabemos que la institución encargada de los rituales perpetuará dicha práctica.

Pero la pregunta que atañe es ¿quién es el chivo expiatorio? La respuesta se esconde bajo el sustantivo de No-Otro, aquel que está lo correspondientemente alejado de mí para no poder concretar una relación y lo suficientemente olvidado como para pasar inadvertido ante nosotros, los ciegos. Este mecanismo exige que bajemos la mirada e ignoremos a aquellos que están más allá del horizonte cartografiado por la idiosincrasia, pero sí los llegamos a (re)conocer gracias a la Literatura, la máquina de guerra cumpliría su función de manifestar un sentimiento de empatía, capaz de poner en tela de juicio la fábrica de chivos expiatorios.

La individualidad del ser humano siempre observará con distancia a los demás y los clasificará como Otro; sin embargo, esta nomenclatura es lo suficientemente útil para seguir perpetuando el control de las masas a través del sacrificio, pero ser lo suficientemente humano para aceptar la responsabilidad para con el rostro, o reproducir la ética de la hospitalidad son actos que modifican la relación Yo – Otro al grado de construir un Nosotros.

Bibliografía

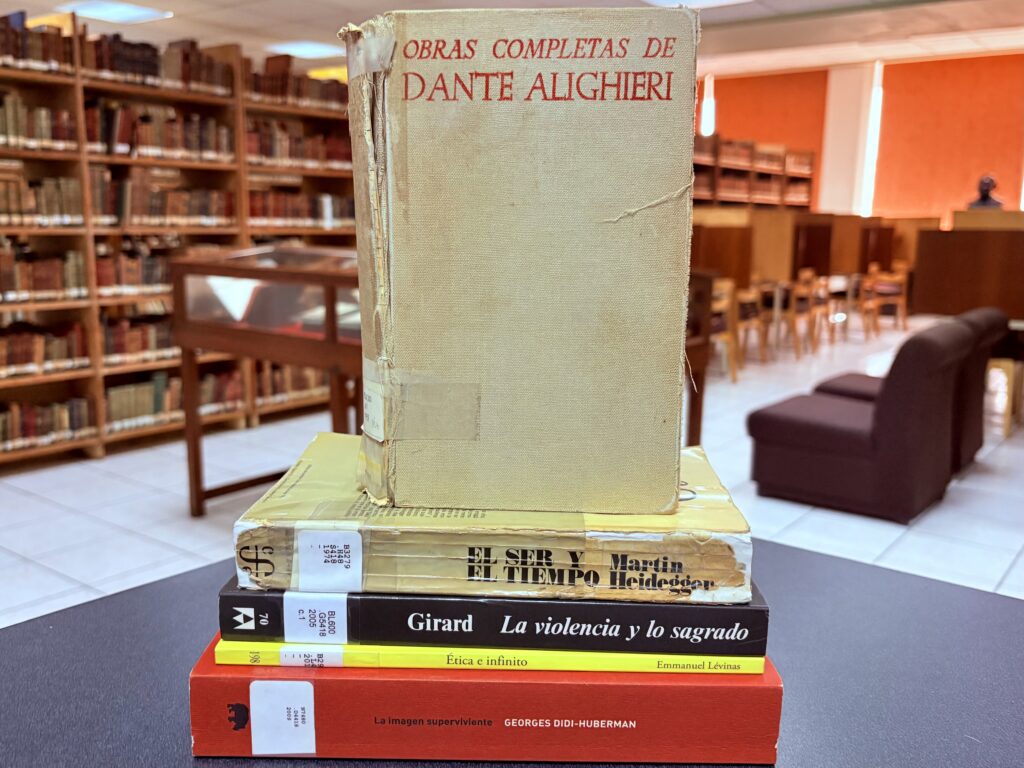

Alighieri, D. (s.f.). Innovacion IEMS. Recuperado el 17 de 06 de 2020, de www.innovacion.iems.edu.mx >Al…PDF Alighieri Dante-El convivio

Castro Rocha, J. C. (2014). Culturas Shakesperianas Teoría mimética y América Latina.

Didi- Huberman, G. (2010). La exposición como máquina de guerra.

Girard, R. (2005) La violencia y lo sagrado Editorial Anagrama

Heidegger, M. (1997). Ser y Tiempo. (J. E. Rivera, Trad.) Philosophia.

Hernández, A. (2017). Opresión e interseccionalidad. Revista Internacional de Éticas Aplicadas, 275-284.

Honneth, A. (1997). La lucha por el reconocimiento Por una gramática moral de los conflictos sociales. Barcelona: Grijalbo Mondadori.

Jacques, R. (2008). El espectador emancipado. El lago ediciones.

Lévinas, E. (1991). Ética e infinito. Titivillus.