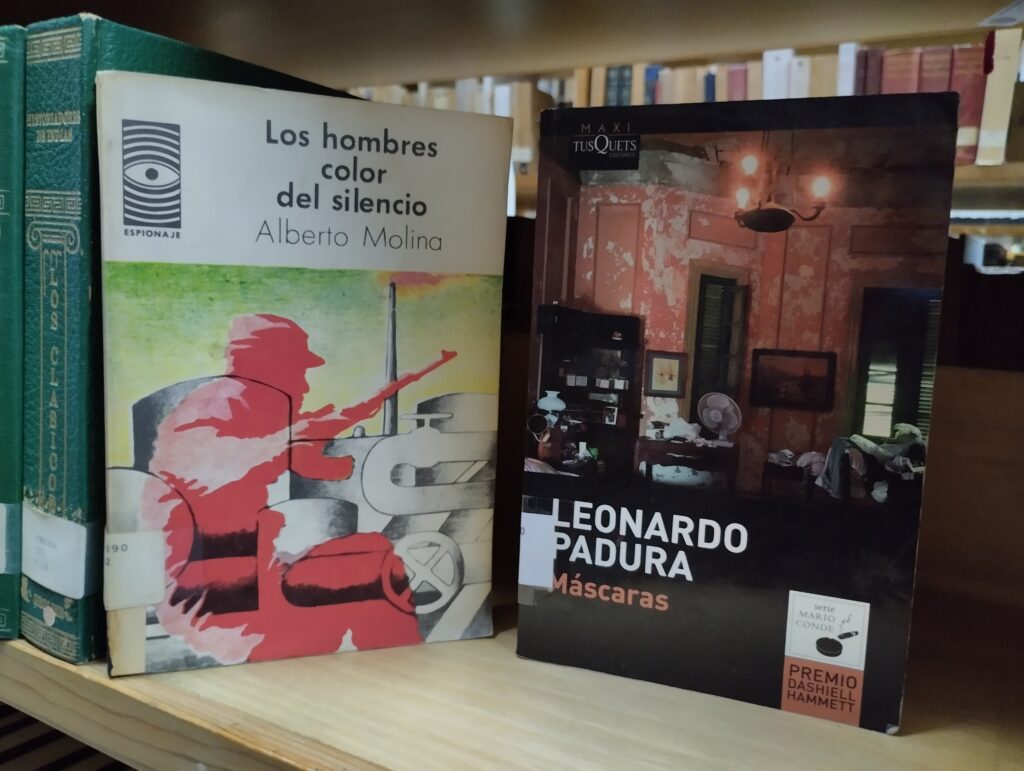

Títulos disponibles en la Sala de Literatura.

La literatura policiaca en Cuba

Por José Luis Martínez Canizález

La literatura policiaca de enigma o clásica tuvo poco o nulo desarrollo en Cuba después de la Revolución (1959), pues se privilegió, sobre todo en la década de los setenta, una literatura comprometida con la sociedad, de tal manera que, como señaló Fidel Castro al clausurar el Primer Congreso de Educación y Cultura celebrado en La Habana en abril del año 1971: “Tendrán cabida ahora aquí, y sin contemplación de ninguna clase, ni vacilaciones, ni medias tintas, ni paños calientes, tendrán cabida únicamente los revolucionarios” (Fidel. Soldado de las ideas). Recordemos que en ese mismo año se había agudizado el “caso Padilla”.[1] Asimismo, 1971 sería el comienzo del llamado “Quinquenio Gris”, que significó una postura rígida del gobierno cubano en el ámbito de la cultura y se consideró a los intelectuales, incluidos los escritores, casi como enemigos. Varios intelectuales reconocidos fueron marginados y condenados al ostracismo, como José Lezama Lima y Virgilio Piñera.

En este contexto de endurecimiento de la política cultural se publicó en 1971 la primera novela policiaca cubana: Enigma para un domingo, de Ignacio Cárdenas Acuña, quien en 1969 había ganado la mención de novela en el Concurso Cirilo Villaverde, bajo los auspicios de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). La obra tuvo un gran éxito de ventas, pues se agotaron los 25 mil ejemplares de la primera edición, y además se realizaron traducciones al ruso, alemán, rumano, húngaro y ucraniano.

Según el investigador Carlos Uxó (2018), debido al impacto social de Enigma para un domingo, las autoridades culturales consideraron que sería una buena estrategia hacer visible el trabajo policiaco que realizaba el Estado para combatir a la delincuencia. Es así que en 1972 se convocó al concurso “Aniversario del Triunfo de la Revolución”, por parte del Ministerio del Interior (MININT), para mostrar el trabajo de investigación que se realizaba desde esa institución. En este concurso de novela policiaca ya se señalaba el carácter didáctico y de defensa de la Revolución que deberían tener las obras. Primero el concurso fue solamente para los empleados del MININT y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y al año siguiente ya se abrió para todo el público.

Las novelas policiacas premiadas destacaban el papel de la sociedad en la defensa de la Revolución, ya sea a través de obras de contraespionaje, o las que tomaban el género negro norteamericano como base, pero lo adecuaban a las condiciones de la isla. En vez de un detective solitario, en la novela policiaca cubana era un ente colectivo, el pueblo, el que colaboraba con las autoridades políticas para desenmascarar a los enemigos del Estado. Destacados críticos y ensayistas, como José Antonio Portuondo y Félix Pita Rodríguez, se convirtieron en los voceros y defensores en esta nueva etapa del desarrollo cultural. Asimismo, Portuondo escribió prólogos de las primeras novelas publicadas, en los que expresó que era una nueva forma de hacer literatura policiaca: ni novela de enigma, ni género negro, sino una literatura que conservaba lo esencial del género, pero que traía un nuevo sentido de justicia y legalidad socialistas, donde lo colectivo y la defensa de la Revolución eran las marcas de esa novela revolucionaria cubana.

El policial revolucionario, por lo tanto, no puede considerarse únicamente como un género literario centrado en la temática del crimen, sino que es un mecanismo de control social y de prevención que actúa como regulador de comportamiento. (Uxó, 2021, p. 5)

Dentro de esta abundante producción de novelas, algunas se destacaron por su valor estético literario, además de propagandístico; otras, en cambio, solamente destacaron por sus propuestas ideológicas para desenmascarar a los enemigos de la Revolución.

A continuación, presentamos una lista de obras que, según la crítica, serían las mejores novelas policiacas revolucionarias de esta etapa: Enigma para un domingo (Ignacio Cárdenas Acuña), Explosión en Tallapiedra, La ronda de los rubíes (Armando Cristóbal Pérez, 1973), La justicia por su mano (José Lamadrid, 1973), No es tiempo de ceremonias (Rodolfo Pérez Valero, 1974), Los hombres color del silencio (Alberto Molina, 1975), El cuarto círculo (Guillermo Rodríguez Rivera y Luis Rogelio Nogueras, 1976), Y si muero mañana y Joy (Daniel Chavarría, 1977) (Uxó, 2021, p. 15). Por cierto, la novela Allá ellos, ganadora del concurso en 1979, no se publicó en Cuba hasta 1992 porque “concedía una importancia excesiva a la indagación en la psicología de personajes negativos” (Betancourt, 2021).

Al considerar a la novela policiaca no solamente como un elemento de distracción y divertimento, sino como un instrumento pedagógico para acercar a las masas a la lectura y que se identificaran con los valores revolucionarios, se realizaron tiradas masivas de los libros que se produjeron durante este periodo del boom del género, que algunos autores sitúan entre 1972 y 1979. Por ejemplo, de la novela de Luis Adrián Betancourt, Aquí las arenas son más limpias (1979), se vendieron 250 mil copias.

Este impulso a la novela policiaca llevó a celebrar en 1979 el Primer Coloquio Nacional dedicado al género organizado por la UNEAC. Posteriormente, el “Encuentro de Escritores Policiacos en Cuba 86” y, en ese mismo año, la fundación en La Habana de la Asociación Internacional de Escritores Policiacos (AIEP), la cual tuvo como su primer presidente al ruso Yulián Semionov, y como socios fundadores a los cubanos Rodolfo Pérez Valero y Alberto Molina, al checo Jiri Prochazka, al uruguayo Daniel Chavarría, y a los mexicanos Paco Ignacio Taibo II y Rafael Ramírez Heredia.

Poco a poco los escritores de literatura policiaca empezaron a distanciarse de las normas que se crearon para el concurso, y es con la publicación en 1991 de la novela de Leonardo Padura Fuentes, Pasado perfecto, cuando se considera que se dio el quiebre definitivo e irrumpe el neopoliciaco latinoamericano,[2] que ya no respeta las normas sobre las cuales se había constituido el concurso “Aniversario del Triunfo de la Revolución”. Esta novela de Padura Fuentes se había enviado a una convocatoria del concurso, pero los jurados declararon desierto el premio y no pudieron vislumbrar que ya estaba en puerta otro modo de narrar, y que la novela policiaca revolucionaria cubana ya era cosa del pasado (Uxó, p. 5).

El neopoliciaco en Cuba llegó de la mano de Leonardo Padura Fuentes con su tetralogía de las cuatro estaciones: Pasado perfecto (1991), Vientos de cuaresma (1994), Máscaras (1997) y Paisaje de otoño (1998). Estas cuatro novelas tienen como protagonista a Mario Conde, un personaje que guiará al lector por los cambios que atravesó la isla en las últimas dos décadas del siglo XX.

Otros autores que renovaron la escena literaria del neopoliciaco cubano son Amir Valle y Lorenzo Lunar. Algunas novelas de Amir Valle son las siguientes: Las puertas de la noche (2001), Si Cristo te desnuda (2001), Entre el miedo y las sombras (2003), Santuario de sombras (2006), Largas noches con Flavia (2008); por su parte, Lorenzo Lunar cuenta, entre otros, con los siguientes títulos: Que en vez de infierno encuentres gloria (2003), La vida es un tango (2005), Usted es la culpable (2006), Mundos de sombras (2012) y Proyecto en negro (2013).

Como vemos, el género negro ha tenido una importante evolución en Cuba, de la novela policiaca revolucionaria en los setenta, a la irrupción del neopoliciaco a partir de los ochenta. Los escritores asociados a esta nueva corriente abandonaron las directrices de la defensa de la Revolución y empezaron a cuestionar duramente las condiciones sociales y políticas. Es importante destacar que, además de Leonardo Padura Fuentes, Amir Valle y Lorenzo Lunar, ha aparecido una nueva generación de narradores policiacos a los que habrá que seguirles la pista: Rebeca Murga, Álex Padrón, Eduardo Martínez Malo, Johan Moya Ramis, Luife Galeano, Luis Pérez de Castro, Marcial Gala, Mario Brito Fuentes, Obdulio Fenelo, Osvaldo A. Ramírez, Reynaldo Cañizares o Roberto Estrada Bourgeois (Atmósfera Literaria, 2025).

Referencias

Balibrea-Enríquez, María Paz (1996). “Paco Ignacio Taibo II y la reconstrucción del espacio cultural mexicano” revista Confluencia Vol. 12, No. 1 p. 38, en https://www.jstor.org/stable/27922404

Betancourt, Luis Adrián. (2021). “Cincuenta años de la literatura policial cubana” https://mundoobrero.es/2021/04/23/cincuenta-anos-de-la-literatura-policial-cubana/

Editorial (2025). Editorial Atmósfera Literaria https://www.atmosferaliteraria.com/la-editorial-atmosfera-literaria/

Fidel. Soldado de las ideas (2025). “Discurso en la clausura del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, el 30 de abril de 1971”. http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-en-la-clausura-del-primer-congreso-nacional-de-educacion-y-cultura.

Uxó, Carlos. (2021). El género policial en cuba. Novela policial revolucionaria, neopolicial y teleseries https://www.academia.edu/45191609/El_g%C3%A9nero_policial_en_Cuba_novela_policial_revolucionaria_neopolicial_y_teleseries_Oxford_Peter_Lang

—. (2018). “El concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución”. https://www.researchgate.net/publication/345314110

[1]En 1971, Heberto Padilla, un poeta cubano, fue encarcelado por sus críticas al gobierno, acusado de subversión. Intelectuales de diversos países mostraron su solidaridad al poeta (Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Susan Sontag, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Alberto Moravia, Octavio Paz y Juan Rulfo, entre otros), el cual fue excarcelado casi un mes después, una vez que realizó un proceso de autocrítica. Aunque fue excarcelado, a Padilla no se le permitió salir del país sino hasta 1980. El Caso Padilla le restó apoyos a la Revolución Cubana en el resto del mundo.

[2] Término utilizado por Paco Ignacio Taibo para designar la literatura policiaca del género negro que empezó a escribirse en América Latina a partir de los años 70 del siglo XX.