Títulos disponibles en la Sala de Literatura.

La literatura como suspensión del juicio moral

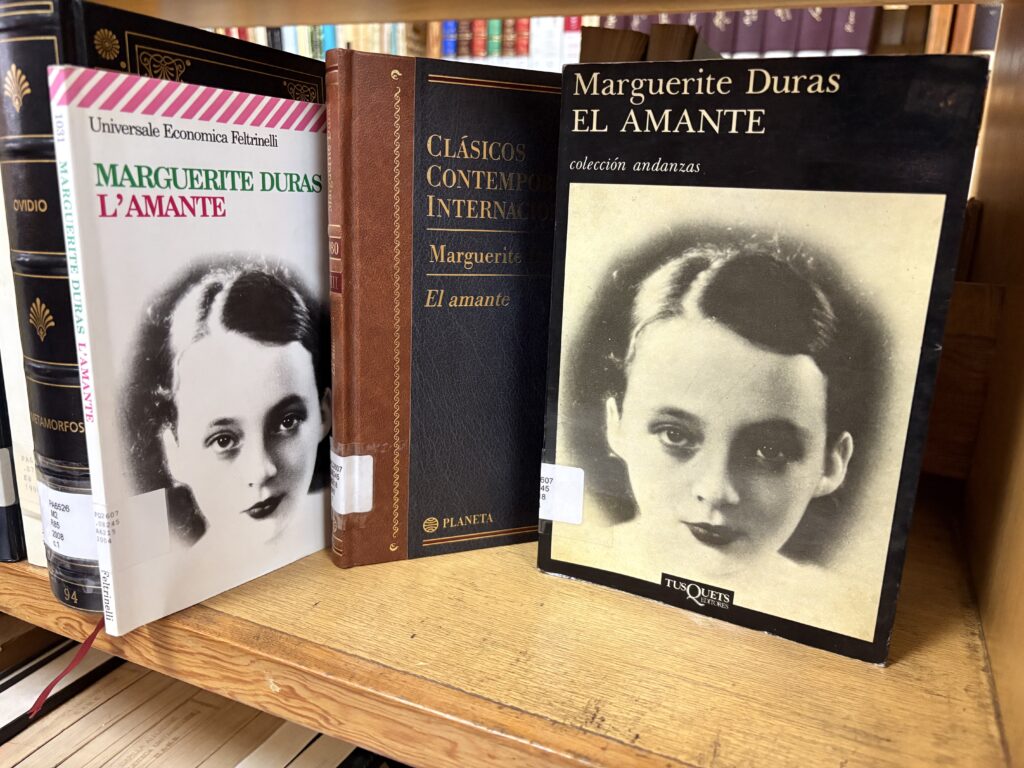

El amante de Marguerite Duras

Por Greta Ramos

A los quince años tenía el rostro del placer

y no conocía el placer. Ese rostro parecía

muy poderoso.

Hace poco leí en un ensayo de Santiago Beruete una idea que, aunque no es nueva, resulta clave para lo que me gustaría expresar: como la relación de dos amantes o dos amigos, la que mantiene el lector con el autor se fundamenta en la confianza mutua y la empatía recíproca. Hablar de los afectos en la literatura y, sobre todo, en el proceso de lectura, se trata a veces —y más bien— de pactos emocionales. Aunque es importante poner en duda al texto —y que la dialéctica gire en torno a la pregunta y el cuestionamiento— me parece también relevante identificar cómo podemos posicionarnos frente a un texto que nos convierte, como lectores, en testigos de una confesión.

Traigo esto a colación porque hay lecturas que tienden a romper esquemas, angustiar espíritus y desafiar normas morales. Creo que, sobre todo en la actualidad, El Amante es un libro que sitúa al lector en el papel del otro que recibe una confesión y su respuesta debe ser del tamaño de esa confianza que sucede entre dos amigos. Aunque la autoficción no es una modalidad narrativa meramente francesa, encuentro en esa tradición un mayor número de rostros conocidos; entre ellas Annie Ernaux, Delphine De Vigan y Marguerite Duras a quien se considera clásica contemporánea y precursora de este tipo de escrituras.

A propósito de la autoficción, es importante señalar que en El Amante la autora narra un periodo turbulento de su propia vida: a sus quince años tiene una relación pasional y amorosa con un hombre doce años mayor que ella. Al pensar en este hecho entendemos que Marguerite Duras se expone y vulnera a sí misma, pues al narrarse trastoca normas sociales que, al menos en su época, la situaban en una zona indecorosa dentro de un problema más amplio en torno a la sexualidad de las mujeres. Mientras que, en una lectura más contemporánea podría virar la carta: ella sería la víctima de un hombre que, sin duda, se aprovecha por la experiencia y la edad con la que la supera.

La autoficción es un neo-género en el que, pese a no existir un pacto autobiográfico (que implica una fidelidad a la veracidad de los hechos)[1], el autor y el lector se encuentran ante la indudable búsqueda de otro tipo de verdad que habita en un suceso (o varios) en los que se teje una historia alrededor considerando, sobre todo, la imposibilidad de que la memoria lo recuerde todo. Así sucede ‘‘una ruptura con el concepto de mimesis, con la que se inicia una nueva manera literaria, tiene su fundamento en que la experiencia del mundo real adquiere por su traslado al territorio literario una condición distinta, de orden psicológico y no delimitada por las condiciones externas’’.[2]

Si la ficción de estos sucesos podrían poner al lector en una situación incómoda, la conciencia de que mucho de ello sucedió nos enfrenta, de repente, ante un dilema ético. Libros como The company we keep de Wayne C. Booth podrían hacer pensar al lector en esos dilemas éticos que suceden alrededor del texto literario. Sin embargo, coincido con la tendencia y conclusión a la que, en general, el autor llegó con sus reflexiones: ‘‘the distinguishing virtue of literature is its power to lead us to questions rather than to answers; or to ‘open’ the reader to new experiences of ‘otherness’; or, to wake up the sleepy and complacent by disrupting previous fixities.’’. También, parafraseando una afirmación en Pura Pasión de Annie Ernaux, la literatura debe tender a la suspensión del juicio moral.

Así, el pacto del lector se trata de alejar el juicio moral, no porque normalice la dinámica en la que ella se encontraba —de hecho, al describirse, la autora jamás deja que el lector olvide que ella era pequeña: senos aún de niña, pechos infantiles, delgadez ingrata ese defecto de la infancia— sino porque parece ser que su objetivo trata de ubicar a aquel cuerpo pequeño en torno al deseo, al dolor, a la violencia que ejerce el otro, a la experiencia femenina, a la sumisión, a la jerarquía; y además, parece concluir que aquella situación se posibilitó porque todo lo que estaba afuera de ella, especialmente lo social y familiar, lo impulsaba.

Aunque hay dinámicas que podrían ejemplificar cómo el sistema actual posiciona a las niñas en el mismo espacio que las mujeres —como sucede cuando se obliga a una niña a tener un bebé—, también suele haber excepciones —como sucede con el sexo en un ámbito normativo y ético—. Sin embargo, en el momento en que ese cuerpo infantil comienza a desdibujarse, el cuerpo femenino se vuelve objeto de deseo, objeto de consumo, objeto de violencia.

La Marguerite madura sabe lo que su yo niña no sabía, ya está advertida, sabe cuál es esa experiencia femenina en la que todas estamos desbordadas y, más complejo aún, en la que estaba atravesada por una existencia colonial. Al hablar de este suceso como el inicio de la madurez, Duras señala una inocencia desgarrada que se hace evidente al compararse con su compañera, Helene Lagonelle, a quien desde el inicio la encuentra rezagada en la infancia: ella, Helene, todavía no sabe lo que yo sé. Sin embargo, ella, Helene, tiene diecisiete años. Como si lo adivinara, nunca sabrá lo que yo sé.

¿Qué es lo que sabe Marguerite? De eso se trata El Amante. Para poder expresar ese conocimiento, la autora despliega una riqueza narrativa: Desde la primera escena, la narración oscila entre la primera y la tercera persona, como si la protagonista no terminara de poseerse a sí misma. Se coloca como una observadora externa; es ella en el YO de la primera persona del sujeto, pero también es ELLA OTRA, tercera persona, narradora que contempla la niña que fue durante un momento de su vida —quizás porque para la edad en la que decide escribir el libro ya no se ve a sí misma en esa sujeto que portaba una inocencia quebrada—. Podemos observar esa tendencia de la tercera persona al narrar el momento en que conocerá a este amante: no son los zapatos la causa de que, ese día, haya algo insólito, inaudito, en la vestimenta de la pequeña. La pequeña, nadie más que ella, que lleva un sombrero de hombre y rompe una etiqueta silenciosa.

En esa ruptura, la transgresión, se ve como otra sería vista, fuera, puesta a disposición de todas las miradas, puesta en la circulación de las ciudades, de las carreteras, del deseo. En El Yo como ficción Fernando Martínez Ramírez profundiza sobre la posición del autor-sujeto que se crea y totaliza a sí mismo al narrarse. A través de la obra de otros teóricos, sobre todo Bajtin, afirma que: ‘‘es posible practicar una mirada estética de nosotros mismos y así totalizarnos acudiendo al espejo del otro, quien al contemplarme desde afuera me convierte, con su mirada externa, en el personaje que soy, en sujeto de ficción.’’ En ese proceso, él destaca que ocurre una no aceptación de la soledad ontológica. Tesis apropiada para esta novela que, en repetidas ocasiones, menciona a la futura profesión de Marguerite Duras quien obtiene en la escritura el único camino posible para encontrarse a sí misma.

Ella escribe que a los quince años tenía el rostro del placer y no conocía el placer. En algún momento existió esa ignorancia. Pero es a esa edad, a esos quince años, será el momento donde aquel rostro comenzaría a transformarse, cuando aparece ese amante de veintisiete años que está inmerso en un amor abominable. Ante esto preguntarnos si ahí habitaba un amor sincero parece una pregunta ingenua, poner sobre duda el amor también se trata de moralizarlo: ¿es bueno o es malo? La propia Duras reconoce la presencia del amor, atiende a cómo él la ama, a pesar de que saben qué sucede: nadie apoyaría tal vínculo. El futuro se vuelve un amar a contrarreloj.

Parece más sencillo identificar el discurso erótico, identificar al cuerpo que desea en ella: la pasión en la que se ve inmersa no deja de ser real más allá de la polémica que se origina. En la prosa de Duras, el cuerpo se convierte en una poética propia: la piel es de una suntuosa dulzura ; Y después ese dolor se asimila a su vez, se transforma, lentamente arrancado transportado hacia el goce, abrazado a ella ; huele bien el cigarrillo inglés, el perfume caro, huele a miel, su piel ha adquirido a fuerza el olor de la seda, el afrutado del tusor de seda, el del oro, es deseable. Le hablo de ese deseo de él. Y también ahí sucede la petición de que los cuerpos se hagan, de que lo vuelvan a hacer, de que se establezca la repetición constante del cuerpo que desea el otro cuerpo.

Ahora bien, esa pasión que encuentran parece habitar también el consuelo, con besos en el cuerpo que hacen llorar, un llanto que es censurado en la familia. En este ejercicio de memoria, la narración adquiere una temporalidad inestable, que va y viene. Pero esta época está enmarcada por más: la violencia en casa, la relación de amor y odio a su madre, los hermanos que callan o participan, la escuela que la señala y la enjuicia, la pobreza que la rodea y que marca en aquella dinámica una jerarquía que no puede pasarse por alto: él tiene dinero, ella recibe el dinero. El vínculo con la miseria, lo llama.

Es ahí donde también parece suceder un tema que la coloca como un cuerpo sometido. No porque el acto sexual pueda verse desde ese lado, por la posición que tiene la mujer en la penetración; tampoco por la evidente diferencia de edad y la niñez siempre señalada de la autora, sino porque al ella necesitar el dinero, aceptar el favor económico sin tener un compromiso, se proyecta como lo que su madre le recrimina: una prostituta.

Así, la voz parece ubicarse como víctima, no de la relación a la que se entrega, sino de la madre y el hermano mayor, de esos otros que la someten a juicio: ¿cómo se las arreglaría la inocencia para deshonrarse? Ese es el discurso que tiene la madre: tiene una hija deshonrada. Cruel, contraria a cualquier característica posible del buen cuidado y la maternidad noble. Después, el lector es testigo de los golpes. Del cuerpo castigado. Ese proceso de maduración, potenciado por la relación en la que se inmiscuye, parece ser el origen de volverse consciente de una tristeza en la que está inmersa: Que siempre he sido triste. Que también percibo esa tristeza en las fotos en las que aparezco siendo niña. Que hoy esta tristeza, aún reconociendo que se trata de la misma que siempre he sentido, se me parece tanto que casi podría darle mi nombre.

Así El Amante narra una historia que evidencia en la escritura de Marguerite Duras un recorrido por el cuerpo, por el pasado en el que, al volverse narradora, toma el lugar del otro pero de una forma tierna y dulce, de la forma en que ese otro debió haber sido con ella. Marguerite Duras explora en su memoria y en la literatura un espacio de encuentro con aquello que debiera ser inconfesable. Ya atentos a la posible incomodidad de pensar en la relación de un adulto con una niña, lo que nos seduce del libro es algo que sucede más por la belleza de la escritura que por cualquier otra posibilidad.

[1] Sí, por otro lado, la posibilidad de hablar de un pacto autoficcional ya propuesto por Manuel Alberca.

[2] Antonio Pozo García en Autoficción en la novela: realidad, ficción y autobiografía