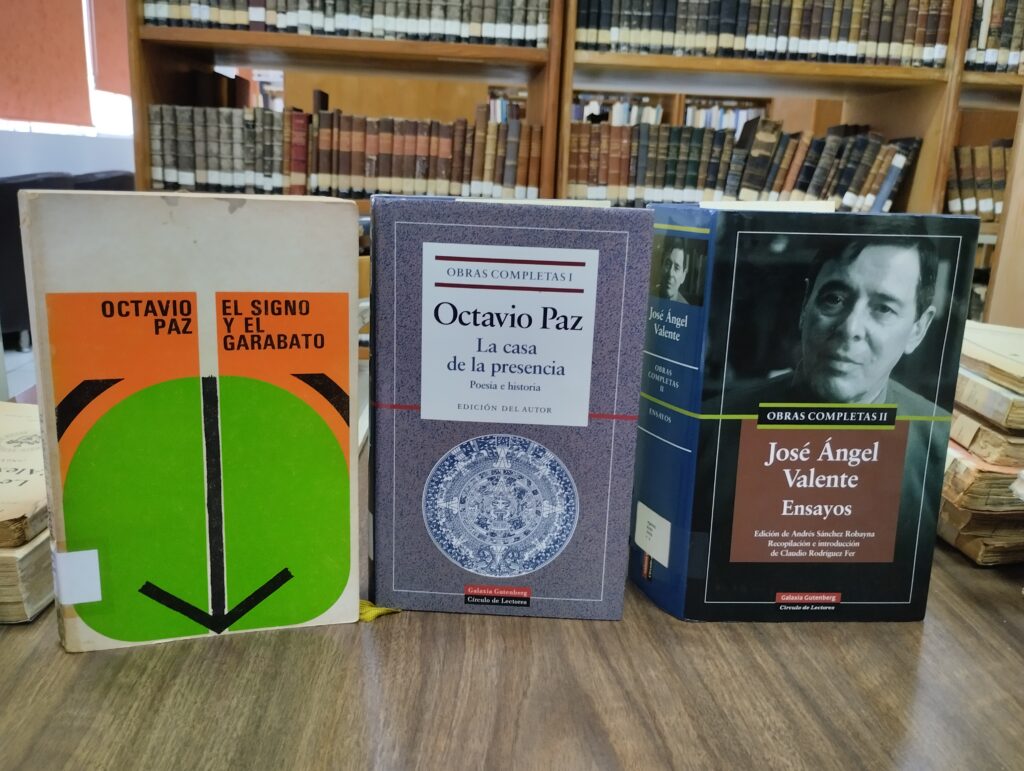

Títulos disponibles en la Sala de Literatura.

Entre decir y callarse: dos poéticas de la traducción

Por Azael Contreras

Traducir no es simplemente trasladar palabras de una lengua a otra, sino interpretar, reescribir, intervenir en el territorio del lenguaje. Escribir de nuevo, como una revelación que nace del encuentro entre dos mundos. Esta concepción, que comparten Octavio Paz y José Ángel Valente, rompe definitivamente con las nociones conservadoras de la traducción como mero duplicado o reproducción mecánica, para instalarse en un territorio más complejo y fértil: el de la creación literaria como acto de mediación.

Paz lo plantea desde la raíz misma del fenómeno lingüístico: “Aprender a hablar es aprender a traducir.” Cada palabra que pronunciamos constituye ya una forma de traducción entre el pensamiento informe y la articulación verbal. Incluso dentro de nuestra propia lengua, cuando intentamos expresar lo que pensamos o sentimos, estamos realizando una operación traductora.

La modernidad ha hecho un giro fundamental en nuestra comprensión de la traducción. Frente a la visión arcaica que la concebía como un modo de revelar lo común entre culturas, ahora traducimos también para percibir y celebrar la diferencia. El otro ya no es aquel que debe volverse semejante a nosotros, sino precisamente quien nos confronta, nos descentra, nos obliga a repensar nuestras propias certezas lingüísticas. La traducción abandona así su función de herramienta de fusión cultural para convertirse en una práctica de contraste y reconocimiento de la alteridad.

Valente profundiza esta concepción en una dirección más introspectiva y radicalmente estética. Para él, traducir implica entrar en el lenguaje del otro sin imponer nuestra propia voz, escuchar lo que el poema tiene que decir desde su lugar original, no desde nuestras expectativas o prejuicios. Su idea de la traducción está marcada por lo que denomina “estética de la anonimia”: el poeta-traductor debe vaciarse de sí mismo para convertirse en canal puro donde la palabra ajena pueda manifestarse sin interferencias. No se trata de apropiarse del texto, sino de volverse espacio propiciatorio para que otro lenguaje se exprese en toda su singularidad. Desde este enfoque radical, traducir y escribir comparten la misma operación esencial: una transformación verbal que no consiste en repetir o reproducir, sino en activar las posibilidades del lenguaje mismo.

Paz desarrolla una teoría de la traducción como forma específica de creación literaria, no solo por el trabajo formal que implica, sino porque toda traducción, incluso la más cercana al original, inevitablemente realiza una transformación. En su ensayo “Literatura y literalidad”, Paz plantea que el acto de traducir revela y oculta, convirtiéndose en un ejercicio paradójico que suprime ciertas diferencias entre las lenguas mientras las visibiliza con mayor intensidad. Esta operación dialéctica lo lleva a formular una de sus tesis más provocadoras: ningún texto es enteramente original, pues todo texto es traducción de otro: del mundo no verbal, de una experiencia anterior, de otro lenguaje que lo precede y lo funda.

El lenguaje mismo funciona como una red de traducciones encadenadas donde, como afirma Paz, “el significado de una palabra es siempre otra palabra.” No hay inicio absoluto en la escritura, como tampoco lo hay en la traducción; ambas se inscriben en una cadena infinita de mediaciones y transformaciones. Esta comprensión permite a Paz desmontar la idea tradicional de que traducir poesía es una tarea imposible. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las connotaciones, la musicalidad y la densidad semántica del poema se pierden irremediablemente en la traslación? Paz responde a eso con una visión dinámica: la poesía es traducible si comprendemos que traducir no es calcar, sino recrear desde la comprensión profunda de que lo que se transfiere no es la forma externa sino la situación verbal, el ritmo interior, la energía simbólica que vivifica al poema original.

Esta operación traductora es profundamente literaria. Lo que define una traducción lograda, especialmente en poesía, no es su literalidad sino su capacidad para reconstruir el efecto del original en una lengua distinta, creando equivalencias dinámicas que preserven la fuerza expresiva del texto fuente. Para explicar este proceso complejo, Paz recurre a dos figuras retóricas centrales: la metonimia y la metáfora, entendidas como formas primordiales de traducir el mundo en palabras y de trasladar un poema a otro idioma mediante la sugerencia por cercanía o la reinvención por semejanza.

Frente a la concepción de la traducción como creación verbal propuesta por Octavio Paz, José Ángel Valente articula una visión más radical y, debo decir, casi mística: traducir es desaparecer. No se trata de reproducir un texto ni de recrearlo con otros medios expresivos, sino de cederle completamente el espacio de enunciación. En su poética, el traductor no es ni autor ni lector en sentido convencional: es una forma vacía, un vaso donde la palabra puede manifestarse despojada de las marcas de su origen. Valente rechaza hablar de traducción como copia o como arte de la equivalencia, prefiriendo concebirla como escritura que ocurre bajo el signo de la anonimia, donde el traductor no busca decir lo mismo en otra lengua, sino permitir que el poema aparezca nuevamente, liberado tanto de su autor como de su contexto original.

Esta incomodidad con el término traducción lo lleva a preferir nociones como versión, reescritura o incluso apropiación, no porque quiera alejarse del texto original, sino porque asume que cualquier intento de fidelidad literal traiciona lo esencial: la experiencia poética en su dimensión más pura. Valente traduce no para representar un texto anterior, sino para continuarlo desde otro lugar, desde otra respiración, desde otra forma de habitar el lenguaje. Este gesto se conecta orgánicamente con su comprensión más amplia de la escritura: tanto el poeta como el traductor son espacios donde se encarna la palabra, no sujetos que la producen o controlan. En su estética no existe propiedad sobre el lenguaje ni autoría plena; como él mismo confiesa: “Lo que yo he escrito lo siento tan escrito por mí como lo que he traducido de un poeta inglés o alemán.”.

Esta disolución de fronteras entre original y traducción se refleja concretamente en sus procesos creativos. Valente traduce desde el cuerpo del poema, no desde la fidelidad filológica o la corrección académica. En sus versiones de Montale, Celan o Trakl, elige palabras que preservan el ritmo, la atmósfera emocional, el peso específico del original, incluso cuando eso implica desviarse conscientemente de la literalidad. La precisión no se busca en la equivalencia gramatical sino en la resonancia poética, en la capacidad de recrear no el sentido literal sino la experiencia integral del poema. A diferencia de Paz, que articula su pensamiento en torno a las posibilidades del lenguaje como sistema de signos, Valente se mueve desde una concepción mística del lenguaje como revelación. No lo entiende como código sino como manifestación, y traducir significa participar de esa revelación desde otra lengua.

Al final, la pregunta trasciende los aspectos técnicos o teóricos para instalarse en el terreno existencial: ¿por qué seguimos traduciendo en un mundo saturado de lenguas, algoritmos y versiones automáticas? ¿Qué sentido tiene confiar todavía en que una persona pueda hacer pasar un texto por el umbral de otra lengua sin perderlo todo? La respuesta de ambos sugiere que lo importante no es evitar la pérdida, sino descubrir lo que se gana en el trayecto, lo que surge del encuentro mismo entre lenguas y sensibilidades.

Octavio Paz y José Ángel Valente proponen respuestas distintas pero complementarias a esta cuestión fundamental. Paz confía en la inteligencia verbal del traductor como creador de equivalencias dinámicas; Valente en la capacidad del poema para encarnarse otra vez, siempre que el traductor sepa callarse y convertirse en puro espacio de acogida. Uno enfatiza el trabajo consciente y la operación literaria; el otro privilegia la escucha y la transformación interior. Uno traduce para que el poema viaje y se expanda; el otro, para que vuelva a nacer en la pureza de un nuevo acontecimiento verbal.

Ambos coinciden, sin embargo, en lo esencial: traducir es escribir, no repetir ni adaptar ni “decir lo mismo con otras palabras.” Es enfrentarse al misterio de lo intraducible y decidir, aun así, intentarlo. No porque podamos decirlo todo, sino porque algo, lo que verdaderamente importa, solo puede decirse así: a través de otro, en el espacio de mediación que se abre entre lenguas, culturas, sensibilidades. Su pensamiento nos recuerda que la traducción no es solo un problema técnico de palabras, sino una cuestión existencial. Traducir es sostener la diferencia sin borrarla, acoger la voz ajena sin apropiársela, confiar en que el lenguaje aún puede construir vínculos auténticos, no solo réplicas mecánicas.

Tal vez esa sea la verdadera tarea del traductor-poeta: no reproducir palabras sino sostener un gesto. El gesto de acercarse a lo otro sin dominarlo, de escribir desde una lengua que no es del todo propia pero que tampoco es ajena, de volver a decir lo que ya fue dicho y descubrir que aún no había sido dicho completamente. Traducir, entonces, trasciende las categorías de lectura y escritura para convertirse en una forma particular de estar en el mundo y, quizá, de transformarlo.

Referencias:

Paz, Octavio (1973). El signo y el garabato. México: Joaquín Mortiz.

Valente, José Ángel (2020). Ensayo. Obras completas, II. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Valente, José Ángel (2021). El ángel de la creación. Diálogos y entrevistas. Barcelona: Galaxia Gutenberg.