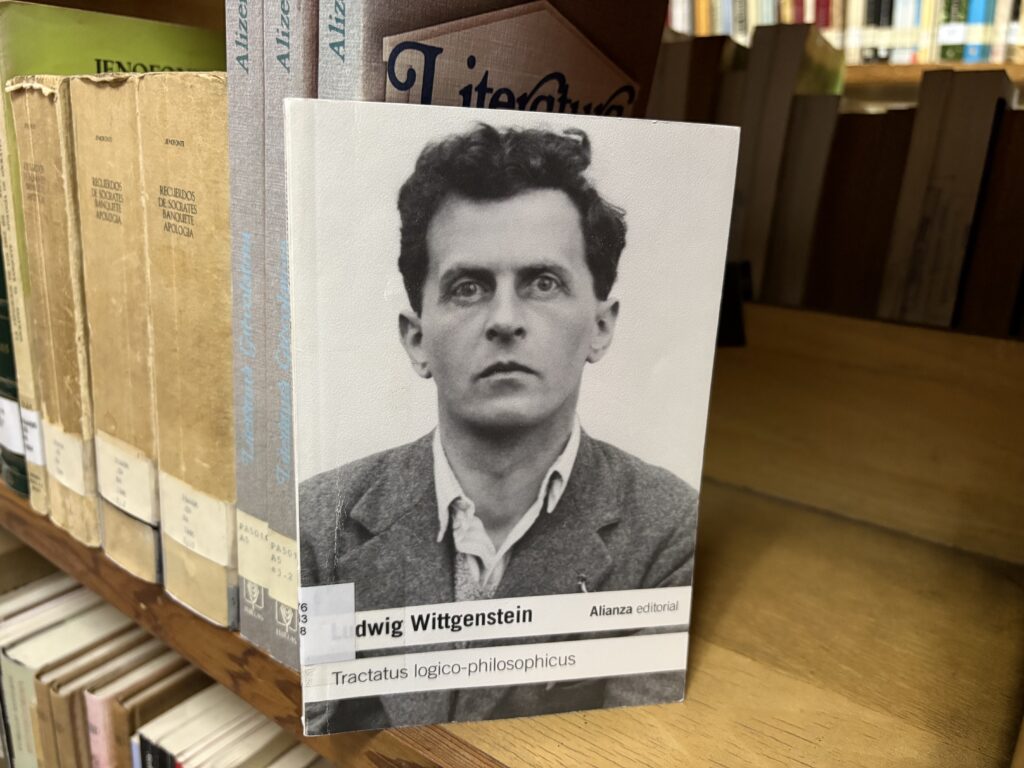

Título disponible en la Sala de Literatura

Lenguaje, solipsismo y angustia

Por Mario Ervey González Valdés

A través de la filosofía es que muchos humanos hemos buscado la verdad a lo largo de los siglos y a medida que el tiempo avanza se han propuesto diversos filtros epistemológicos que permiten continuar con su búsqueda de forma metódica. Un filtro epistemológico lo defino como a una especie de examen que se realiza al conocimiento que aparentemente nos guía a la verdad para comprobar su validez (del conocimiento), en otras palabras, es un confirmar sobre qué podemos conocer de forma válida y fidedigna a la realidad.

Haciendo un breve recuento entre los diversos filtros epistemológicos puedo referirme por ejemplo al filtro de la Edad Media el cual fue un filtro teológico, en la modernidad se suplantó por el racionalista/empirista, para Kant fue la estructura a priori del sujeto y podríamos seguir con la gran extensión de contribuciones filosóficas, tanto hasta la actualidad como dando media vuelta y avanzando en dirección opuesta hasta los presocráticos, sin embargo, entre esta amplia gama de propuestas filosóficas existe una en específico que al finalizar de su reflexión nos remite a una actitud vital un tanto peculiar. Estoy hablando de la propuesta filosófica del llamado primer Wittgenstein (1889-1951) desarrollada en su obra Tractatus Logico-Philosophicus.

Su vida fue marcada por el interés hacia las matemáticas, la ingeniería y posteriormente por la filosofía analítica y del lenguaje. También por ser alumno en las clases del reconocido filósofo analítico Bertrand Russell en la universidad de Cambridge. Otra cosa importante en su vida fueron sus motivaciones humanas radicales considerando que pertenecía a una de las familias más ricas del Imperio Austrohúngaro y aún así se enlistó voluntariamente al ejército en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto refleja que su vida no sólo era guiada por un interés académico, sino también por un fuerte aspecto ético y existencial.

Esto se vuelve en un detalle fundamental porque es precisamente en su participación en el frente que llevaba consigo sus Cuadernos, los cuales fueron publicados póstumamente, y tienen una directa e íntima relación con la obra principal de la que me sirvo para mis reflexiones el Tractatus Logico-Philosophicus. Los cuadernos pueden ser considerados un germen de lo que desembocaría en el Tractatus.

Las ideas principales que se exponen en el Tractatus son al igual que su participación en el frente de guerra: una situación límite. A través de sus experiencias Wittgenstein notó que hay cosas que no pueden ser encerradas en el lenguaje y sus estructuras, sino que sólo pueden mostrarse.

La obra del Tractatus Lógico-philosophicus es en suma interesante por su forma de haberse escrito, aunque no fue el primer filósofo en estructurar así su obra filosófica, pues ésta es compuesta por siete proposiciones principales las cuales se explican mediante proposiciones que se desprenden de modo numéricamente jerárquico y su escritura es de estilo parco y preciso.

Para adentrarme de lleno en la obra y sus implicaciones existenciales me serviré de las principales proposiciones que delimitan al lenguaje lógico y por lo tanto son en las que podemos encontrar el filtro epistemológico que desarrolla Wittgenstein en el Tractatus.

- El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas.[1]

En esta primera proposición Wittgenstein deja en claro que su visión del mundo es estructural, es decir, que no está compuesto por objetos aislados, sino que es un mundo que se conforma de hechos y los hechos son relaciones de cosas. Esto es lo que da la base para la llamada teoría pictórica del lenguaje.

2.1 Nosotros hacemos figuras de los hechos.[2]

Cabe mencionar antes que nada que en diversas traducciones la palabra figuras es traducida como cuadro lo que podría brindarnos una comprensión más clara de la ya mentada teoría pictórica del lenguaje la cual, como lo indica esta proposición 2.1, implica que el lenguaje con el que nos referimos al mundo —a los hechos— representa o pinta un cuadro lógicamente de los hechos del mundo como un modelo o imagen. Básicamente este es el punto central del Tractatus. Sin embargo, no termina ahí ni es una reflexión tan estéril. Ya que más adelante esto alcanza implicaciones más radicales.

4.001 La totalidad de las proposiciones es el lenguaje.[3]

En esta proposición comienza su tajante filtro epistemológico. Primeramente, hay que señalar que con esta afirma la conexión de la estructura lógica subyacente del mundo con la del lenguaje, y debido a que decir algo con sentido es hacer una proposición con forma lógica, es que se consolida su idea respecto a que el lenguaje solo tiene sentido si puede ser analizado lógicamente, ya que este puede expresar solo los hechos del mundo que compartan su estructura lógica y precisamente esa es la causa de que sólo las proposiciones lógicas sobre los hechos del mundo tengan sentido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para Wittgenstein la realidad no se agota en su estructura lógica, sino que es sólo a esa parte de la realidad a la que podemos referirnos con un lenguaje con sentido; a la parte del mundo que comparte su estructura lógica subyacente con la del lenguaje.

6.522 Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico.

En esta proposición queda demostrado y aclarado que la realidad no se agota en su estructura lógica, sino que ésta es solo una porción de lo que es la realidad.

También, esta proposición deja entrever que después de la aclaración de los límites del lenguaje lógico y su relación estructural con los hechos del mundo, las implicaciones existenciales y místicas comienzan a evocar de la obra, pero precisamente por lo que ya se ha definido es que estas implicaciones no son dichas en proposiciones explícitamente, sino mostradas más allá del lenguaje lógico. Estos pensamientos a Wittgenstein le vinieron en su estadía en el frente de la guerra, la que ya hemos considerado como una experiencia límite, por ejemplo, ¿cómo un combatiente expresaría de forma fidedigna a la realidad su valentía y honor? No hay lenguaje que exprese con sentido los hechos experimentados en la guerra, estos hechos no pueden sino solamente ser mostrados.

El límite del lenguaje lógico se supera mostrando, no diciendo. Esto expresa también una cierta actitud ética, ya que al actuar acorde a las implicaciones que estas proposiciones desprenden: o bien se dice lo que puede ser dicho con sentido o se entrega a exclusivamente mostrarlo más allá del lenguaje lógico. Y esto es asumir una postura ética frente a la búsqueda de la verdad en la que nos dirigimos a ella de forma muy respetuosa, ¿por qué digo esto? Porque si no hay sentido en nuestras palabras, más que guiarnos a la verdad, nos confundiríamos con las ambigüedades del lenguaje y esto sería una actitud filosófica vulgar e irrespetuosa para con la verdad e incluso dudaría siquiera si es una actitud filosófica. Es una hipocresía aparentar guiarnos a la verdad mediante un camino de meras ambigüedades lingüísticas. Cuando Heidegger (por dar un ejemplo) replanteó la pregunta por el ser ¿de qué sirvió? Si en las ambigüedades del lenguaje pende la comprensibilidad de su obra. La búsqueda de un lenguaje unívoco que nos refiera con seguridad a la verdad sin ambigüedades es el arma por excelencia con la que el filósofo debe luchar contra la mentira.

7 De lo que no se puede hablar, hay que callar.

Esta proposición termina por dar el último clavo al ataúd en el cual descansarán por siempre los enredos del lenguaje que atormentan a la filosofía, ya que, para Wittgenstein, desde esta perspectiva no existen ni han existido nunca problemas filosóficos, ya que todas las discusiones filosóficas son en realidad problemas del lenguaje. Es decir, la búsqueda de la verdad por parte de la filosofía no fue nunca otra cosa más que confusión, confusión en cuanto los filósofos anteriores se fiaron de un lenguaje ambiguo, nunca conocido y delimitado a fondo.

En última instancia la realidad no se limita a su parte lógica, y el humano tampoco debería limitar sus experiencias a aquellas que puedan ser puestas completamente en palabras con sentido ya que estaría mutilando su ser, impidiéndose experimentar lo ilógico, lo que es mero sentimiento, mera abstracción. Pero si el ejercicio filosófico es un ejercicio responsable, no se debería tratar de persuadir a los legos de que la filosofía puede hablar y resolver todos los problemas del mundo, ya que en la mayoría de los casos solo crea enredos del lenguaje que no esclarecen, sino que nublan la mirada al conducir hacia la verdad.

Desprendida de esta actitud filosófica: no queda más que de intentar referirse a lo que queda fuera de lo expresable mediante mostrarlo en al arte. Poesía, pintura, música, literatura, son acciones que de no ser regidas por una estructura lógica pueden mostrar partes de la realidad que el discurso lógico y coherente nunca podrá ser capaz de aprehender.

Por último, la actitud existencial que se desprende de no poder referir ni comunicar ciertas experiencias humanas mediante un lenguaje claro y de común entendimiento, puede generar en el individuo un sentimiento de angustia o de encierro dentro de los confines de la lógica sin esperanza de alguna vez poder tener una comunicación clara que comunique ciertas cosas. Precisamente porque la realidad se conforma también de lo místico y no sólo de lo lógico es que se genera esta angustia al no encontrar un modo de comunicar con sentido lo místico de la vida.

[1] P .15

[2] P. 23

[3] P. 49