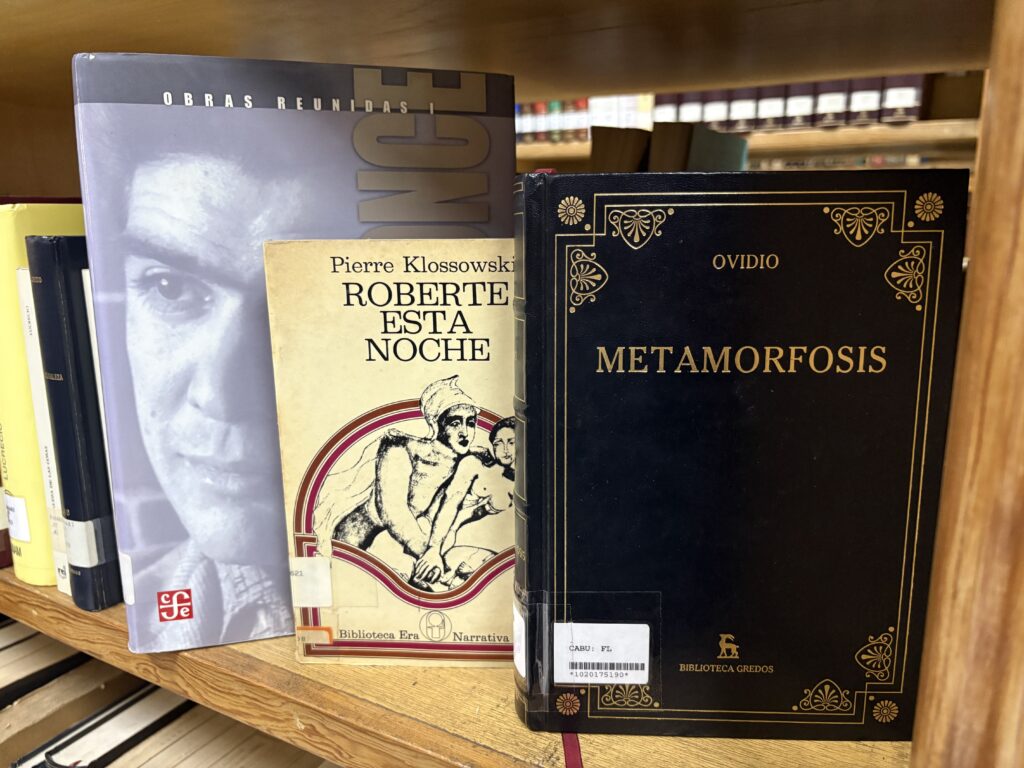

Títulos disponibles en la Sala de Literatura.

El rito de Acteón: una poética del voyerismo

Guadalupe García Alcoforado

En realidad, lo que siempre se pone en juego es la mirada. Durante siglos, los artistas soportaron la prohibición de proclamar abiertamente que la más estricta de las educaciones debía ser la vía contemplativa y la sumisión a la belleza. Ovidio plantea el dilema cuando cuestiona si el castigo que Diana le impone a Acteón es justo, ¿ha sido culpa de la Fortuna o se trata de un crimen?

Juego de simulacros, el autor crea la escena, pervierte la realidad a través del lenguaje para hacer aparecer esa otra realidad y, con un cuerpo hecho puramente de palabras, en un paraíso invocado por el lenguaje, deja que el hombre, y el lector junto con él, se pierdan en la seducción de la diosa. El poeta no busca defender el pudor de la deidad, busca mostrárselo al lector como si de un accidente se tratara, un mal designio de la Fortuna: Diana ha sido despojada de su arco y de su vestido, se encuentra desnuda, bañándose entre las ninfas que intentan protegerla de la vista del hombre; pero su divinidad la traiciona, ella es mucho más alta, sus cuerpos no bastan para esconder la sagrada belleza en todo su esplendor. Al mostrarnos la escena con la que se encuentra el cazador, Ovidio invoca al lector en la acción, lo convierte en Acteón.

Eso es lo que busca: observar cómo el lector intima con la obra, se pierde en la realidad que él ha invocado, para mostrarle a la otra que hay en ella. El mito es solo una excusa para hacer aparecer al espíritu encarnado en el cuerpo de la divinidad hecha mujer y así poder encontrarla como la primera vez. El tiempo de la escritura es siempre el presente y en cada lectura, Acteón y, por tanto, el lector y el poeta encuentran a Diana desnuda y nueva. Ovidio necesita servirse de la mirada del otro, necesita poder ser otro para conocerla una vez más.

No obstante, para que esto ocurra dentro de las leyes de la moral, se necesita de los designios de la Fortuna, disimular la sumisión a la belleza a través del accidente. Es ahí donde se instala la obra de Pierre Klossowski a través de su trilogía: Las leyes de la hospitalidad, donde el francés plantea la ritualización del simulacro, la Fortuna como medio para llegar al crimen; pero ya no bajo la excusa del mito, sino en la vida conyugal.

Dentro de su búsqueda por recrear el momento en que la carne fuerza al espíritu a presentarse, o el espíritu se sirve de la carne para aparecer, Octave, protagonista perverso, profesor de teología y esposo de Roberte, fiel guardiana de la moral con propensiones a la ligereza, toma el papel de anfitrión que sede a su esposa para que el invitado la asalte, la haga suya y se la presente de nuevo al señor de la casa.

Es Antoine, el sobrino de Roberte y discípulo de Octave, quien nos presenta la situación: “Un invitado entraba, cuando Roberte atenta sólo a la presencia de mi tío, no lo esperaba, y cuando ella temía que el invitado viniera, porque Roberte esperaba a algún invitado irresistiblemente resuelto, el invitado surgía ya detrás de ella, mientras que era mi tío el que entraba, justo a tiempo para sorprender el satisfecho terror de mi tía, sorprendida por el invitado”. El placer está, para Klossowski, en capturar el instante en que el invitado hace aparecer en Roberte a la otra Roberte, en la que es puro espíritu; pero se sirve de la carne de la esposa para mostrarse, el momento en el que la descubre nueva bajo la mirada del otro y le permite el desdoblamiento que lo lleva a sentir que el invitado en la escena es él, mientras que es también él quien sorprende a Roberte.

Todo es un simulacro, una contradicción a las leyes de la moral dentro de las propias leyes, la acción se desarrolla entre los límites de la fortuna y el crimen: Roberte teme al invitado al tiempo que espera que este tenga una actitud decidida cuando se acerque para tomarla, Octave no es el esposo celoso que entra para detener la escena, sino para observarla. En apariencia, la escena no se trata de un rito; es accidental, tiene que serlo. Es el simulacro de la Fortuna para alcanzar el crimen.

La práctica se reduce al instante en el que Roberte se presenta como otra Roberte para Octave a través del invitado. Ese es el problema de la Fortuna, no se puede prolongar el momento de placer, suficiente es si se consigue que todas las condiciones se den para que el invitado logre aparecer atrás de la anfitriona. ¿Cómo extender, entonces, la aparición del espíritu en la carne? Juan García Ponce sugiere una respuesta: la transgresión.

En Rito el escritor mexicano busca y encuentra la prolongación del placer con una significativa consecuencia: el cuento no se desarrolla dentro de las leyes de la razón, se han transgredido los interdictos, nos encontramos en el puro espacio del crimen, los límites impuestos por la Fortuna se han roto, el espacio de las tentaciones se ha abierto y es imperativo ceder a ellas.

Este tránsito, es decir, el paso del espacio que simula la Fortuna para alcanzar el crimen, a la pura aceptación y ritualización del Crimen, se nos revela cómo parte de la historia de Liliana y Arturo, los protagonistas del cuento, que, como Octave y Roberte, cumplen sus papeles dentro de las Leyes de la hospitalidad. La práctica les fue revelada en un lento aprendizaje, “como si la Suprema Voluntad no hubiera querido imponérseles a sus cuerpos sino servirse de sus cuerpos”. El Crimen debe ser sagrado, es un descubrimiento que los enriquece a ambos.

Liliana ha decidido servirle a una voluntad que se encuentra más allá de ella, de Arturo y de su matrimonio, pero que, al contradecirlos, los reafirma. Lo supo desde que hicieron el amor por primera vez y “nunca pudo, desde entonces, oponerse a la obligación que ella misma se imponía de ser siempre algo nuevo que debería rendirle a Arturo.” La obligación viene de esa otra Liliana que se identifica con la divinidad, es el puro espíritu el que obliga a la carne a servirle para así poder aparecer y, una vez unidos carne y espíritu, poder ofrecerse en espectáculo a Arturo, convertirse en un cuadro vivo que sólo él es digno de observar.

El alcohol adquiere su acostumbrado sentido litúrgico, su consumo marca el inicio, la pareja lo utilizará como excusa para crear el espacio en el que los deslices de Liliana están permitidos. Inició besando a los amigos de Arturo y desnudándose en fiestas, hasta llegar de manera progresiva al tiempo de la narración. Tiempo en el que el rito ha quedado perfectamente fijado, el alcohol permitirá el simulacro que, de ser aceptado por el invitado, los llevará a un espacio fuera de la razón y la realidad, el espacio del Crimen, donde nada se simula y la Verdad encarnada se les revela.

“Arturo ya sabe que sólo hay que contemplar a Liliana y esperar para que el milagro en el que todo se afirma a través de su negación se produzca.” Es la mirada de Arturo, su sumisión a Liliana y a la Belleza lo que permite que el puro espíritu encarne. La verdad del arte se hace manifiesta, el narrador se convierte en un falso profeta, predicando los milagros de la palabra. El lenguaje hace existir al trío que nos envuelve en su perversión.

No se trata, como algunos podrían pensar, de un simple fetiche, de un burdo voyerismo, sino, de uno sagrado. La obra de García Ponce apuntala lo que Foucault llamó “La prosa de Acteón”, la unión de los contrarios, la toma del Otro por el Mismo, el espacio de la transgresión donde el único ritual digno de la Gracia Divina es el pecado, asistir al Sabbat para encontrar a Dios simulando ser el Otro o al Otro simulando ser Dios.

La narración seduce al lector, lo coloca en el centro de la escena, lo convierte en Arturo y en el invitado al mismo tiempo, en un cómplice de los dos. Asistimos a la obra como aquel que no sabe lo que hace, pero, al seguir leyendo, pasamos al puro espacio del crimen. Ponce revela al voyerista que hay en cada lector, ese Acteón que se rinde ante la Belleza y permanece para seguirla observando, a sabiendas de que lo que comete es un pecado. La verdad deja de ser ficción, el simulacro del arte es la realidad del lector y la Verdad encarna en su mirada.

Referencias

Foucault, M. (1996). De lenguaje y literatura. (I. Herrera Baquero, Trad.) Paidós.

García Ponce, J. (2019). Tajimara y otros cuentos eróticos. Era.

Klossowski, P. (1976). Roberte esta noche. (M. Alban, J. García Ponce, Trad.) Era.

Ovidio, (2022). Metamorfosis. (A. Ruiz De Elvira, Trad.) Gredos.